À la prison pour femmes de Fleury-Mérogis, les détenues s'impliquent pour améliorer la santé de toutes

Publié le 6 mars 2025

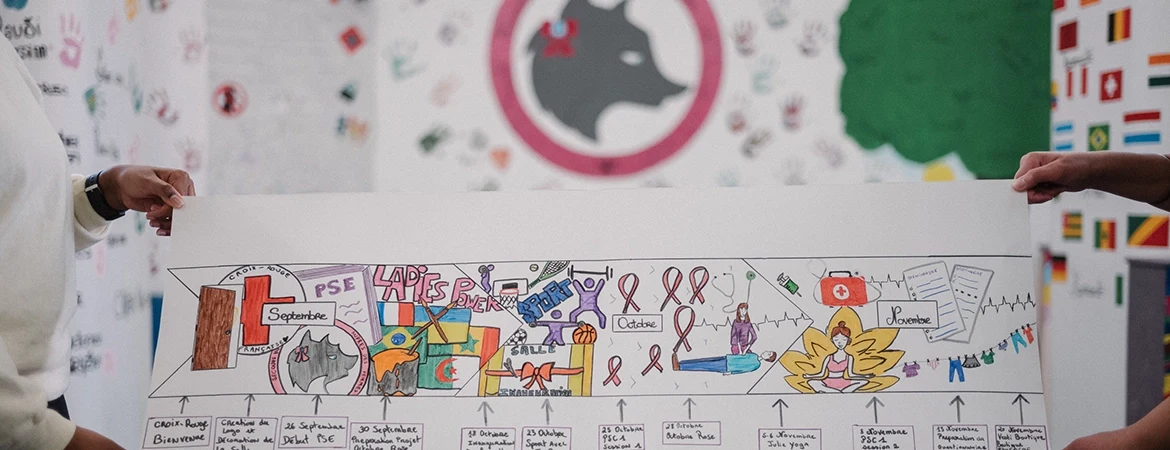

Elles étaient 11 participantes au programme au départ. Elles ne sont plus que cinq. En Maison d’arrêt, le turn over, lié aux libérations régulières des détenues, est important. Les femmes qui restent sont appliquées. La fin du programme est proche : tout doit être prêt pour la cérémonie de clôture. Dans la grande salle mise à leur disposition, deux d’entre elles colorient une frise dessinée par leurs soins. Celle-ci retrace le déroulé, mois après mois, de ce Programme premiers secours et santé à base communautaire, développé par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Croix-Rouge irlandaise fut la première à l’appliquer dans un établissement pénitentiaire... avec succès. Le programme est aujourd’hui mis en place dans toutes les prisons du pays.

Dans l’Hexagone, le partenariat entre la Direction de l’administration pénitentiaire et le programme prison-justice de notre association a permis de lancer une première expérimentation en 2021 à la maison d’arrêt pour hommes des Hauts-de-Seine, animée par la Croix-Rouge de Nanterre (92). Un succès au regard de l’amélioration des conditions de détention des détenus. De quoi nous donner envie de poursuivre l’expérience. D’autant que le projet bénéficie du soutien financier de l’Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France. Le choix s’est alors porté sur la maison d’arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis (MAF). « Ce projet, qui donne une place aux femmes au sein de la communauté des paires, a plusieurs atouts. Il permet de travailler sur les questions de santé, sujet universel s’il en est, et il s’adresse à des jeunes filles qui sont en recherche de parcours d’insertion », témoigne Nathalie Barreau, directrice de la MAF.

Jouer un rôle actif

Durant six mois, des détenues ont participé à ce programme en tant que volontaires en service civique à la Croix-Rouge de l’Essonne ou en tant que bénévoles. Objectif : les rendre actrices de l’amélioration de la santé et de la prévention au sein de la prison. Conjointement animées par Anne-Claire, bénévole, et deux éducatrices spécialisées de notre Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) Pierre Nicole, les séances ont lieu trois jours par semaine.

Après une première phase de sélection des détenues, sur la base de la motivation et de critères administratifs, le projet a démarré en septembre 2024. Kathleen* cochait toutes les cases pour y participer. « J’ai voulu m’engager car ça ressemble à mon travail du dehors, je suis monitrice-éducatrice auprès de personnes en situation de handicap. Et puis, ça fait du bien d’avoir de l’espoir, de se dire qu’on peut changer les conditions de détention et aider d’autres femmes à vivre mieux ici », relate la jeune fille de 24 ans.

Découpé en quatre phases – la formation, le recensement des besoins, l’élaboration de solutions et leur mise en œuvre –, le programme permet d’aborder de nombreuses thématiques telles que la prévention du cancer du sein, le tabagisme, la santé mentale, l’hygiène, l’alimentation, les gestes qui sauvent, le bien-être...

Dans un premier temps, les détenues se sont familiarisées avec notre association, son histoire, ses principes. Elles ont également appris à se connaître. Pour les y aider, un des murs de la salle où se tiennent les séances a été décoré avec leur nom de groupe – Ladies power –, leur logo – une louve dotée d’une barrette rose – et leur slogan, « Secours humanitaire auprès des femmes ». « La louve vit en meute ; elle incarne la solidarité et protège les autres. C’est un animal fort qui prend soin des autres, toute une symbolique. Quant au nom, il renvoie au pouvoir que l’on a de changer les choses », explique l’une des participantes. Pour autant, tout n’a pas été simple dans la gestion du collectif en raison du turn over. Anne-Claire a dû intégrer de nouvelles participantes au fil de l’eau. Ce fut le cas de Julie*, 23 ans : « J’avais une bonne image de la Croix-Rouge. Et le projet m’a semblé intéressant car j’ai le sentiment d’être utile. Et puis, ça donne du rythme à la détention ».

Un programme en quatre phases

Durant la phase 1, une vingtaine d’intervenants se sont ainsi relayés à la MAF pour donner des cours de yoga, de “Prévention-santé-environnement”, les informer sur les différentes addictions ou les infections sexuellement transmissibles… Les filles ont également passé le PSC1, le diplôme de premiers secours. Mais l'événement qui a véritablement impulsé la dynamique a été l'opération organisée dans le cadre d'Octobre rose. Les participantes, qui ont mobilisé une soixantaines d’autres détenues, ont mené plusieurs actions durant une journée : jeux de questions/réponses, palpation, projection d’un film sur la prévention du cancer du sein, etc. « Cette opération a donné du sens au programme ; les filles avaient besoin de concret. Cela a été bénéfique pour la cohésion du groupe », confie Janaïna, salariée du CSAPA.

La 2e phase a porté sur la rédaction d’un questionnaire portant sur l’ensemble des thématiques abordées par le programme, distribué aux 300 détenues, et sur l’analyse des 126 réponses reçues. S’en est suivie une 3e phase dédiée à l’élaboration des solutions. En vrac : modifier le contenu des bons de cantine pour qu’il y ait des produits plus diététiques, améliorer le nettoyage des douches collectives, avoir la possibilité de rapporter ses propres draps de l’extérieur, distribuer des flyers de prévention sur les addictions, mettre une trousse de secours dans chaque cellule... Le tout donnera lieu à un rapport qui sera soumis à la direction. « Les problématiques qui ont été listées, nous les avions déjà identifiées. Il faut maintenant voir au cas par cas sur quelles propositions nous avons des marges de manœuvre : la Directrice administrative et financière se prononcera par exemple sur ce que l’on peut ajouter sur les bons de cantine. On peut aussi intervenir sur les quotas de vêtements en cellule, sur l’accès au sport... », égraine Nathalie Barreau. Des arbitrages seront donc menés. Pas de quoi inquiéter Anne-Claire. « On est optimiste sur le fait que des choses changent. Des petites modifications, qui paraissent mineures, peuvent avoir beaucoup d’impact sur leur quotidien. Il en va ainsi du contrôle par l’œilleton, qui est obligatoire, mais il perturbe le sommeil des filles quand il a lieu à 5 heures du matin. C’est un problème récurrent qui peut être amélioré si les surveillantes le font de façon plus discrète », assure-t-elle.

Un impact sur les détenues

Hormis ses effets sur la vie en prison, le programme a également des répercussions sur les jeunes-filles qui y ont participé. Audrey du CSAPA témoigne : « Ça leur a apporté beaucoup de connaissances, mais aussi un savoir-être, une ouverture à l’autre ; ça leur a fait beaucoup de bien ». Kathleen*, qui est sur le point de sortir, confirme : « Ce programme, c’est le point positif de ma détention. J’en ressors grandie. Et grâce à tout ce que j’ai appris, je ferai plus attention à moi ». Autre effet bénéfique du projet : une des détenues qui avait des comportements violents a réussi à se canaliser grâce au programme ; elle est sortie de prison plus tôt que prévu pour bonne conduite. Une expérience qui peut également jouer sur leur avenir : « Elles ont appris à mieux parler, sans gros mots, leur expression orale s’est nettement améliorée, tout comme leur comportement. Elles pourront, par ailleurs, valoriser leur participation au programme lorsqu’elles seront dehors », affirme Janaïna. Espérons qu’elles parviennent à y trouver leur place, comme elles l’ont fait au sein de ce programme.

*Les prénoms des détenues ont été modifiés.