Mayotte 2 mois après Chido : anticiper les crises futures

Publié le 20 février 2025

Vous vous étiez déjà rendu à Mayotte il y a deux ans. Qu’avez-vous ressenti en revenant sur un territoire dévasté par le cyclone ?

Je dirais qu’il y a le visible et l’invisible. Les dégâts sont très impressionnants. On peut compter le nombre de maisons n’ayant pas été touchées par Chido. Tout aussi surprenante est la vitesse à laquelle la nature reprend vie. Ce que l’on ne voit pas en revanche, mais qui est palpable, c’est l’impact psychologique de cette catastrophe sur la population. Ce cyclone est l’une des catastrophes d’origine naturelle les plus importantes jamais subies sur ce territoire et il met en exergue des vulnérabilités qui préexistaient : un taux de pauvreté record en France - 75 % de la population est sous le seuil de pauvreté et l’on compte seulement 29 % d’actifs -, le manque d’eau, un système éducatif débordé, une pénurie d’habitations en dur, une pression migratoire majeure, une production locale très insuffisante, sans parler d’un enclavement aérien et maritime. Des vulnérabilités multiples donc, encore plus criantes aujourd’hui.

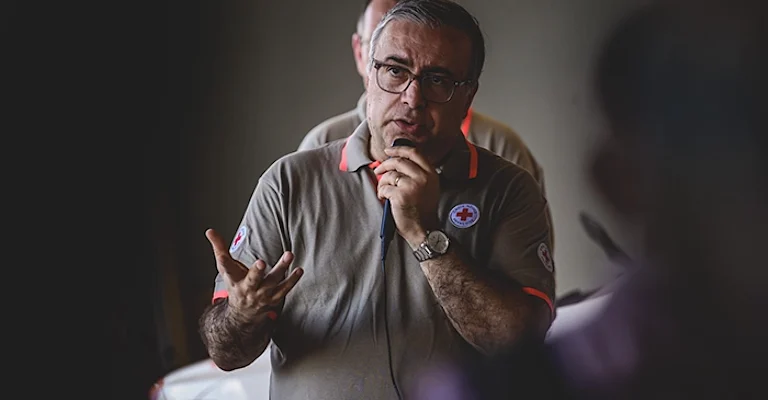

Vous avez rencontré les volontaires sur place, eux-mêmes impactés par cette catastrophe.

Il y a un contraste saisissant entre ce territoire dévasté, les défis énormes qui sont face à nous et l’incroyable mobilisation humaine. Les équipes de la Croix-Rouge de Mayotte font preuve d’une grande résilience. J’ai eu l’occasion de les remercier pour ce qu’elles ont fait et d’exprimer toute mon admiration. Les 300 volontaires de la Croix-Rouge sont très vite repartis sur le terrain alors que cette tragédie les a atteints dans leur vie personnelle. Je leur ai d’ailleurs demandé de prendre soin d’eux parce qu’il va leur falloir tenir dans la durée.

J’ai également adressé mes félicitations aux volontaires déployés en renfort de métropole. J’ai passé plusieurs soirées à leurs côtés, à la base vie. Ils sont près de 450 à s’être mobilisés depuis la mi-décembre. C’est énorme. Lors de chaque rotation, ils étaient 50 à 80 – des équipiers de réponse aux urgences, des responsables d’activités, des élus, des volontaires de partout et de tous profils – à s’être mis au service des activités d’urgence avec humilité.

Quel bilan peut-on dresser de ces deux mois de mobilisation ?

J’ai pu constater par moi-même les effets concrets de nos actions sur la population, lors de distributions de bâches et de colis alimentaires ou en suivant nos équipes eau, hygiène et assainissement qui vont à la rencontre des plus précaires. Ces missions sont essentielles et nous pouvons vraiment être fiers de ce qu’on a fait. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nous avons, pour vous donner quelques exemples, produit et distribué plus de 220 000 litres d'eau, 66 000 bons alimentaires, déployé près de 140 tonnes de matériels via notre plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien (PIROI) basée à La Réunion. Sa proximité a été un atout considérable. Plus de 5 000 ménages ont bénéficié de biens de première nécessité et plus de 3 000 consultations médicales ont été réalisées par les équipes mobiles santé-précarité. Ces actions essentielles sont au service de toute la population, sans distinction, et en premier lieu des plus vulnérables.

La phase d’urgence touche à sa fin. Comment vont évoluer nos missions sur le terrain ?

Nous entrons désormais dans la phase de post-urgence. Des volontaires de métropole (en équipes réduites) vont rester auprès des équipes de Mayotte pour les accompagner dans cette transition. Nous avons élaboré un plan 2025-2028 qui comprend 5 chantiers prioritaires pour renforcer les activités sur le territoire mahorais.

Le premier, c’est l’accès à la santé - la santé physique et mentale. Un travail important de santé communautaire contre la malnutrition des enfants est par ailleurs mené et devra être renforcé. C’est le seul endroit en France où nous menons cette mission.

Le deuxième, c’est l’accès aux biens essentiels : l’aide alimentaire, d’abord, par la distribution de bons alimentaires, afin de soutenir les populations tout en relançant l’économie locale. Cette activité sera complétée par des distributions de denrées pour ceux qui en ont le plus besoin. L’accès à l’eau ensuite, qui reste une problématique majeure. Notre dispositif de production et distribution mobile va rester en service. Enfin, nous allons ouvrir prochainement une vestiboutique.

Le troisième axe concerne la question de l’urgence et de la préparation aux crises à travers un plan de formation et de recrutement de secouristes. Nombreuses sont les personnes à avoir proposé leur aide spontanément après Chido. Ces bénévoles d’un jour peuvent potentiellement devenir volontaires à nos côtés pour faire, par exemple, la promotion des gestes qui sauvent auprès de la population.

Le quatrième chantier porte sur la résilience du territoire par la formation. Un deuxième institut de formation aux soins infirmiers devrait voir le jour dans les prochains mois. Ce projet, lancé il y a deux ans, va se concrétiser. Il sera à terme adossé à un second hôpital.

Enfin, notre cinquième priorité vise à renforcer la prévention et la sensibilisation de la population aux risques. Nous allons bâtir une seconde plateforme logistique à Grande-Terre afin d’y stocker du matériel d’urgence mais aussi de sensibiliser les populations aux risques, comme nous le faisons à La Réunion avec la PIROI. Jusqu’ici nous disposions d’une seule base logistique dans le sud, qui a d’ailleurs été partiellement détruite. Ces stocks sont éminemment stratégiques, ils nous permettent d’intervenir très rapidement lorsqu’une crise survient.

Tous ces projets ne sont pas nouveaux. Ils correspondent à des besoins identifiés bien en amont de Chido. Mais cette catastrophe atteste leur pertinence et va accélérer leur mise en œuvre. Nous nous inscrivons donc à la fois dans la continuité de nos missions, dans leur renforcement mais aussi dans une volonté de pérennisation. Anticiper les crises futures, réduire les risques de catastrophes, préparer les citoyens, les rendre acteurs, tels sont les véritables enjeux.